从长安到河东,晋陕非遗文化的实践探索 ——西京学院“金工银匠,国家非遗”社会实践团

为响应国家对非遗文化传承的推动,西京学院会计学院金工银匠社会实践团于2025年暑期,开展了“文化溯源·非遗探艺”为主题的实践活动。本次实践以国家级非物质文化遗产——山西省运城市稷山县金银细工技艺为核心研究对象,沿黄河文化带展开了一场跨越陕西西安与山西运城的深度文化探索之旅。通过对历史文化的实地探访与非遗技艺的深度体验,深刻领悟晋陕文明底蕴及非遗活态传承的当代价值,进一步认识我国的非遗文化。

一、实践背景

黄河之水天上来,奔流万里,在晋陕峡谷间刻下深邃的文化辙痕。长安(今西安)与河东(今运城),一西一东,同饮黄河水,共沐华夏风,在数千年文明演进中形成了血脉相连的非遗文化脉络。

在此背景下,金工银匠社会实践团队采用“理论调研+实地考察+技艺学习+创新实践”的四维模式,先后走访了西安非遗博物馆、西安非遗体验馆、运城博物馆等文化场馆,并深入山西省稷山县杰忠金银铜器制作研究中心,与非遗传承人进行深度交流学习,旨在促进晋陕非遗文化的交流与融合,为非遗技艺的活态传承贡献青年力量。

二、实践内容

1.研习西安非遗博物馆,解码历史匠心

黄河如一条文化纽带,串联起陕西与山西两地深厚的非遗积淀。实践团首站来到西安非遗博物馆,通过静态陈列与动态展示,观察非遗的历史渊源与技艺精髓。例如一件复杂的金银饰品,其纹样设计到锻造技法,能直观感受到古人的匠心,这是团队对非遗的初步认知,也是后续探索的基础。

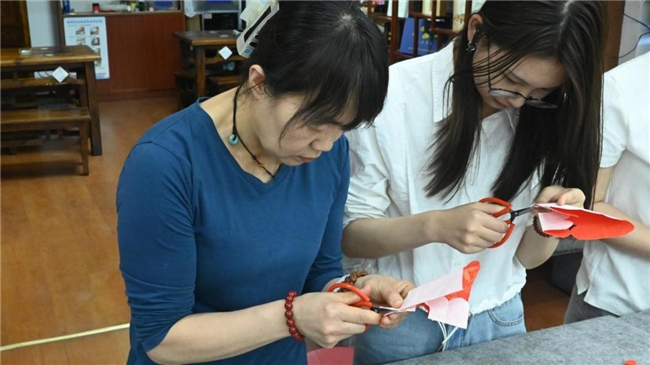

2.走进西安非遗体验馆,动手感悟技艺魅力

团队成员走进西安非遗体验馆,实践团成员亲手拿起刻刀尝试剪纸,才发现看似简单的图案需要手腕与力度的精准配合;在工坊捏制陶坯兵马俑,指尖与泥土的摩擦让“手工”二字有了更真切的意义。从“看”到“做”的转变,让团队成员们更深刻地理解非遗技艺的难点与魅力,真正理解了什么是工匠精神,为后续金银细工技艺的学习奠定了重要基础。

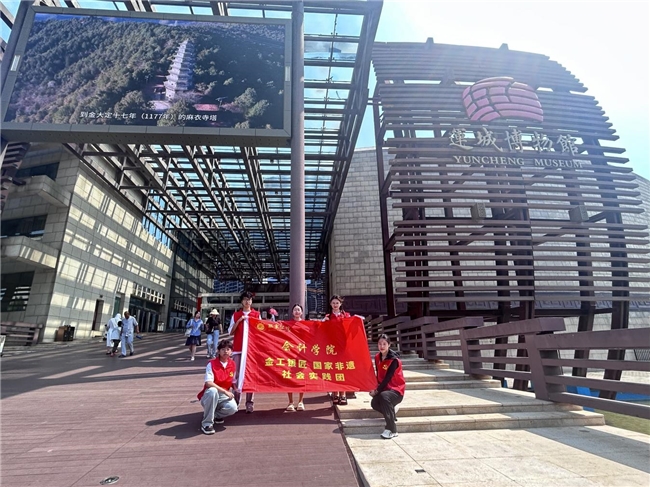

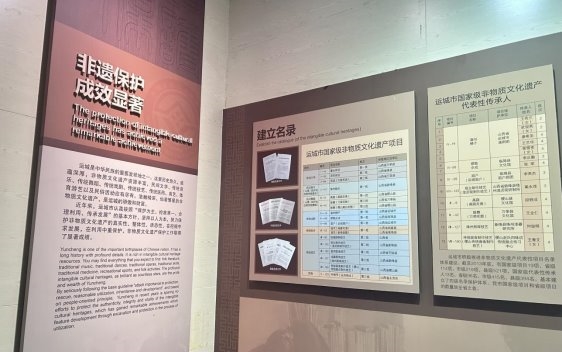

3.探访运城博物馆,解码“华夏之根”

从长安到河东,实践团抵达山西省运城博物馆。馆内丰富的文物展品系统展现了运城地区从远古到近代的历史脉络,每一件文物都承载着独特的历史故事。团队成员在讲解员的带领下,认真聆听文物背后的历史变迁,详细记录运城作为“华夏之根”的文化渊源。团队成员发现,馆藏的唐代银执壶与西安何家村出土的同类器物在“镂空透雕”工艺上高度相似,印证了两地技艺交流的历史事实。

两地非遗虽风格各异,却在黄河文化的滋养下,共享着“天人合一”的造物理念与“代代相传”的传承精神,共同构成一条流动的地理文化走廊。

4.对话金银细工传承人,领略匠人精神

在了解了河东文化的基础上,实践团队前往山西省运城市稷山县坞堆村,探访金银细工制作技艺国家级非遗传承人王杰忠的研究中心,开展专项调研。

调研期间,王师傅向师生展示多件精美绝伦的银质茶具与金饰摆件,阐释了该技艺从设计到成品需历经的数十道精密工序,也展现出唐宋等朝代审美的多样性。同时王师傅强调以“细”为核心准则,任何微小失误都将导致前功尽弃。师生通过近距离观察、互动提问及工艺细节记录,切身体会到这项古老技艺传承过程中的非凡坚守与一丝不苟的工匠精神。

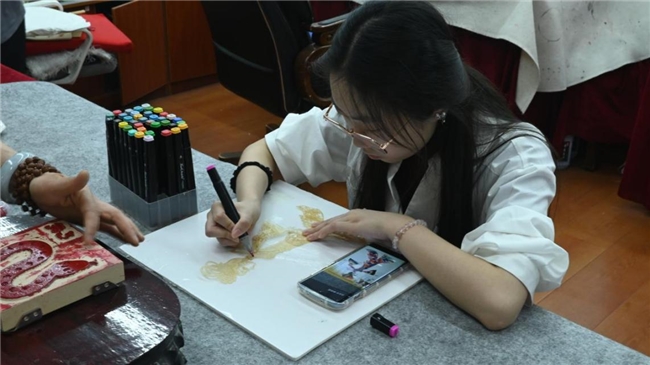

5.学生动手实践,感受金银细工技艺的魅力

在非遗传承人的带领下,团队深入工坊作业区域实地考察,随后在匠师指导下尝试基础纹样錾刻操作,从握刀姿势至施力把控反复锤炼。团队成员在体验后由衷感慨,“看似简约的一道刻痕,实践后方知蕴含巨大技术难度,更觉技艺精湛之不易”。团队成员更加认识到非遗技艺传承的重要性与金银细工这项非遗文化瑰宝的魅力。

三、实践成效

此次实践活动实现了文化溯源与技艺传承的双重目标。师生不仅从历史文物中触摸华夏文明的源头活水,更在非遗工坊中亲证了传统手工艺的现代转化路径。团队深刻认识到:非遗绝非博物馆内的静态陈设,而是根植当代生活的文化实践。这种“知行合一”的探索方式,使纸上的文化知识转化为可触可感的切身体验。实践团成员一致表示,将以此为契机持续关注并参与非遗保护传承事业,以青年实际行动赓续中华优秀传统文化薪火。

标题:从长安到河东,晋陕非遗文化的实践探索 ——西京学院“金工银匠,国家非遗”社会实践团

地址:http://www.huarenwang.vip/new/20181024/11.html

免责声明:陕西新闻网是一个为世界华人提供陕西省本地新闻的资讯站。部分内容来自于网络,不为其真实性负责,只为传播网络信息为目的,非商业用途,如有异议请及时联系btr2031@163.com,陕西新闻网的作者将予以删除。

心灵鸡汤:

上一篇:财务实践赋能·双企协同育人——西京学子四天双线社会实践,解锁财会“数智×产业”新范式

下一篇:没有了